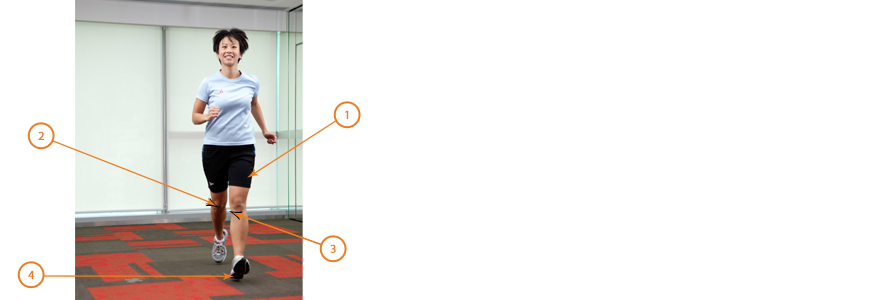

常见创伤

1. 跑步膝 / 髌股关节综合症:

髌骨活动轨迹不良,导致劳损过度,病征包括髌骨后及周围位置疼痛。

2. 脚跟痛 / 足底筋膜炎:

足底筋膜发炎疼痛,其中以脚跟痛最为常见。

3. 髂胫束磨擦综合症:

乃膝外侧痛的最常见成因。如髂胫束 (ITB) 绷紧或张力增加,在跑步屈伸膝部时会跟大腿骨骼磨擦,造成发炎。

4. 胫痛 (Shin Splint) 或胫骨内侧应力综合症:

征状为前侧或后侧胫疼痛,因腿肌重复受压所致。长时间剧烈跑步会导致伤员恶化。 |

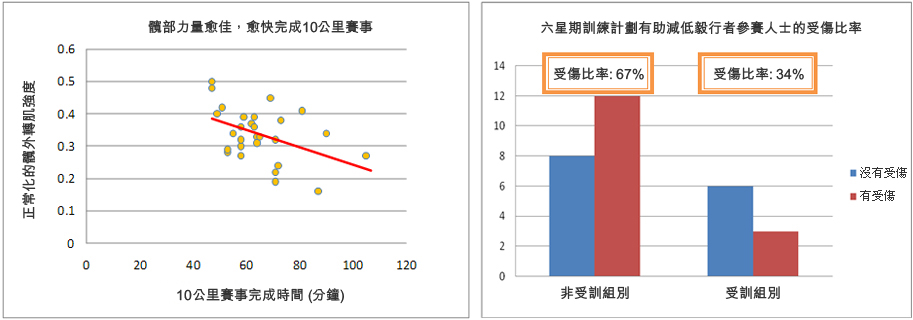

研究成果

一项有关香港十公里跑手组别的研究(n=28)发现,运动员的髋肌强度愈高,完成赛事所需的时间便愈短。本院毅行者队伍亦 于二零一零年参与另一项研究,结果显示接受训练组别的参加者在首次评估时,虽然腿部柔韧度较低,髋部力量亦较弱,代表他们较易在运动期间出现痛症。但经过 六星期训练后,受训组别的受伤比率(34%)竟较非受训组别者(67%)为低,证明本计划能有效减低运动期间的受伤机会。 |

如何避免受伤?

心血管健康

训练强度

研究发现,每节20-30分钟、强度最少达70%的训练最为理想。如运动所需的最高心跳率低于70%,应持续进行最少60分钟,才可大幅提升身体的带氧状态。运动时间愈长,所需强度便愈低。

毅行者的独特之处,在于要求参赛者心血管健康良好,以应付上山等严峻路程。因此,训练计划需包括八至十小时的步行训练,亦需制订不同的训练分期,既可在赛前保持心血管健康,亦可避免练习过度以致肌骼受损。

训练频率

训练频率一般为每星期三至四次,视乎每节的强度及时间而定。如训练属中强度(40%至59%摄氧储备(VO2R)),所需堂数会较多,即每周5至7日。如 训练较为剧烈(≥60% VO2R),每周可进行最少三次。剧烈训练须隔日而不可连续进行,以免肌肉骨骼过劳。最佳方法是平均分配中强度及剧烈运动的训练日子。建议运动员每次需练 习最少20分钟,以改善心肺功能。

训练模式

间歇训练

间歇训练是速度练习与休息相间并重,运动员可藉此进行高强度训练,尤其适合以最大摄氧量超过90%为目标的人士。运动员可采用一比一的运动/休息比率,例如快跑2至5分钟,再慢行2至5分钟,从而提升心肺系统供氧至肌肉的能力。

持续训练 (长程慢速训练)

强度介乎60-70%的训练要求稳定步速,较剧烈运动安全,并可调节特定锻炼强度,模拟真实赛事。由于此类训练主要锻炼慢肌纤维,而慢肌纤维可藉氧气提供能量,因此对耐力需求较高的运动尤其有效,特定心肺训练适应亦相对较大。

保持肌肉骨骼健康

1. 良好的髋关节外展肌力,有助保持髋、膝及踝位置正常,成一直线。

2. 腘绳肌、四头肌、胫骨前肌及小腿肌肉等下肢肌肉绷紧可导致膝痛。

3. 根据个人脚型,选择适合的运动鞋及配件。如您患有扁平足,应使用支撑式鞋垫,以避免双脚在跑步时过度内旋。若您的足弓较高,应选择鞋底弹性较高的跑鞋,让足底筋膜得以伸展自如。 |

治疗运动短片

|

运动与营养 高级营养师余思行及高级营养师陈劲芝

当我们运动时,身体需要不同营养来产生能量。食物有六大营养素,分别为碳水化合物、蛋白质、脂肪、维他命、矿物质及水,前三者主要提供运动时所需的能量,后三者则可提高营养运用的效能。

运动时,身体要什么?

一个人能否持续地进行运动及取得良好表现,与各种营养素的摄取量有密切关系。至于如何摄取,那就要看运动的强度及时间、运动员的年龄、性别、身体状况,以及身体营养储备和运用营养的情况。 一个人能否持续地进行运动及取得良好表现,与各种营养素的摄取量有密切关系。至于如何摄取,那就要看运动的强度及时间、运动员的年龄、性别、身体状况,以及身体营养储备和运用营养的情况。

运动时,身体对营养应用是有先后次序,最初的6秒,讲求肌肉瞬间的爆炸力,例如赛跑于起跑时的爆发力,身体并未分解任何营养,而推动强大力度的动力,则来自 肌肉快速转换能量的「磷酸肌氨酸」(ATP-CP)系统。至于快速的运动,如举重,需要极强的爆炸力,靠的完全就是这个快速能量系统。

ATP-CP系统只能提供短暂能量,于运动的6至30秒时,身体必须开始利用碳水化合物为燃料,在无氧化情况下分解(无氧 分解),以应付肌肉发力的需求。30秒至2分钟后,身体才开始使用氧化作用来分解碳水化合物及脂肪(带氧分解),但此时仍以碳水化合物为主,30分钟后分 解脂肪的比重才会增加。

身体燃烧碳水化合物还是脂肪,取决于运动强度及时间。简单来说,强度愈高的运动,身体燃烧碳水化合物的比率愈高;时间愈长的运动,身体消耗脂肪的比率愈高。

储碳水化合物助表现

醣原(Glycogen)是人体储存的碳水化合物,是运动的主要能量来源,分别储于肌肉及肝脏。运动时,身体首先会把肌肉中的醣原拆解出葡萄糖,并以分解葡 萄糖来提取能量。正常情况下,肌肉中醣原可以支持60至90分钟的中强度运动量,例如十五公里长跑。其后身体便会不断分解肝脏中的醣原以输出葡萄糖,从而 继续产生能量。若然碳水化合物不足,肌肉及肝脏缺乏醣原,运动员的持久力及表现便会大打折扣。 醣原(Glycogen)是人体储存的碳水化合物,是运动的主要能量来源,分别储于肌肉及肝脏。运动时,身体首先会把肌肉中的醣原拆解出葡萄糖,并以分解葡 萄糖来提取能量。正常情况下,肌肉中醣原可以支持60至90分钟的中强度运动量,例如十五公里长跑。其后身体便会不断分解肝脏中的醣原以输出葡萄糖,从而 继续产生能量。若然碳水化合物不足,肌肉及肝脏缺乏醣原,运动员的持久力及表现便会大打折扣。

一般人的碳水化合物摄取量应占能量的45至65%,运动员则需60至70%。长时间的中强度带氧运动或会耗尽体内醣原。研究指于运动前3至4日进食大量碳水化合物,可增加肝脏醣原的储备,能延长运动间能量的使用,提升表现。一般一小时以内的运动,则无需额外作储备。

碳水化合物储备以每日每公斤体重需7至10克的碳水化合物为原则,以一个五十公斤体重人士为例,一日三餐共需有350克碳水化合物食物,相等于:

- 4 碗饭或面 ;及

- 4 个水果;及

- 2 杯奶类或奶酪;及

- 1 支运动饮品;及

- 2 碗熟菜;及

- 适量肉类

运动间不断补充

进行长时间运动时,必须于运动期间进食碳水化合物,以补充消耗。这不但能保持良好体能状态,更可以减少因肌肉疲倦而出现的运动创伤。

运动时,身体每小时大约需要35至45克的碳水化合物,相等于560至750毫升运动饮品,以保持运动表现。一小时以上的中及高强度运动,如长跑、篮球、 足球等,应如上述补充。而且,此时亦应选食高升糖指数(GI)的食物,务求实时提升血糖,让肌肉快速取得能量。

运动后拣高升糖

运动前的储备及运动间的补充,早已被身体用尽,如果运动员翌日仍有赛事,运动后当然需要补充,有利提早「储粮」备用。要迅 速回复体力以备战日后赛事,应于运动后半小时内,为每公斤体重补充0.7至1.5克高升糖指数的碳水化合物,约一支半运动饮品。此时是储备的最好时机,身 体储存碳水化合物的效率最高。然后相隔2、4及6小时再以食物或饮品补充同量的碳水化合物。 运动前的储备及运动间的补充,早已被身体用尽,如果运动员翌日仍有赛事,运动后当然需要补充,有利提早「储粮」备用。要迅 速回复体力以备战日后赛事,应于运动后半小时内,为每公斤体重补充0.7至1.5克高升糖指数的碳水化合物,约一支半运动饮品。此时是储备的最好时机,身 体储存碳水化合物的效率最高。然后相隔2、4及6小时再以食物或饮品补充同量的碳水化合物。

脂肪

脂肪是运动耐力的燃料,时间愈长的运动,燃烧的脂肪相对愈多。如希望借着运动来消耗多余身体脂肪,就应进行具持续性的带氧运动,同时要保持中低强度,即最 高心跳率的40至70%,才有足够时间让身体利用脂肪,作为支持运动的能量。如果运动强度增大,身体便会改用碳水化合物。换言之,同是6公里的距离,相比 30分钟的快跑,60分钟的急步行所燃烧的脂肪会较多。

研究发现,运动员或有恒常运动习惯的人士,身体有较多燃烧脂肪的酵素,其肌肉的燃烧脂肪能力亦较强。不过,脂肪与碳水化合物不同,储备愈多,并不代表消耗 愈大,因为脂肪是受荷尔蒙分泌影响,与进食多少无关。每日脂肪量占总热量的15至30%就最为适合。

蛋白质

蛋白质同样可以提供能量,但却非运动能量的主要来源,大约只占5%。当身体的碳水化合物及脂肪都耗尽时,才会分解蛋白质来提取能量。因此,多摄取蛋白质营养,并不会直接帮助运动表现。摄取足够蛋白质有助维持正常肌肉量,故此亦不容忽视。

一般人每日的蛋白质需求,只是每公斤体重需0.8克,运动员则要每公斤体重需1.2至1.4克,而健身增肌运动者,则要提升至1.8克。

维他命及矿物质

维他命多以辅助酵素的形式出现,特别是帮助营养输送的维他命B群,有助身体有效运用碳水化合物。矿物质帮助维持肌肉功能、养份输送及骨骼健康。

如果身体缺乏维他命或矿物质,当然会影响相关功能,阻碍发挥最佳的运动表现。维他命及矿物质于日常均衡饮食摄取就可以,毋须刻意补充。

水分

水分充足,运动时身体的化学程序就能正常运作,有助提升持久性运动的表现之余,亦可让身体更有效地运用碳水化合物及脂肪。

运动期间,身体会流失大量水分。流失1%时会感口渴;超过2%会口干及疲倦;流失5%时体能会下降50%。因此,水分对运动表现有非常重大的影响。

一般人的日常饮水量应为每摄取1卡路里,便要补充1毫升水分。所以运动员基本上需要补充2000至4000毫升水分,运动时更要额外饮水。补充水分亦要有 妙法:运动前1小时,应补充600毫升水分;运动间每15至20分钟补150至300毫升水分,天气炎热时则要相应增加;事后每消减一磅,需要补充450 至675毫升水分。

一般情况下,运动时补充水分便可。如进行长时间运动,运动人士可考虑以运动饮品同时补充碳水化合物、水分及电解质。运动饮品以6至8%碳水化合物配方,即每100毫升含6至8克碳水化合物,最为理想。 |

选择适合的运动鞋义肢矫形师梁永健

选择行山鞋

山野之间,空气清新,青山绿水,令人心旷神怡,好不向往。但山野路段高低不平,满布沙石烂泥,容易令人受伤。为免在行山时意外受伤,新手入门,必须添置基本装备。在林林种种的装备中,选购一双合适的行山鞋至为重要。

买鞋之前,必须先了解自己的脚形。有的脚形修长,有的偏向圆阔。如果穿了过紧的鞋,行起来就会不舒服,甚至会弄损皮肤或磨出厚皮鸡眼。相反,如果鞋身太宽,双脚就会在鞋内移来移去,不单消耗过多体力,更会长出水泡。

另外,为了减低磨擦,大多数人穿着行山鞋时会配上行山厚袜,甚至会同时穿两双。因此在选购行山鞋前,请先准备一至两双行山厚袜,以便试鞋,确定鞋子不会过紧或过松。很多专业野外用品店都有厚袜供借用或出售,如果没有准备厚袜,不妨问问职员,切忌「断估」大一号或大半号。

山路崎岖起伏,在上落斜度较高的路段时,双脚难免会前后移动。为免出现「顶趾」情况,一般行山鞋的鞋形均比普通鞋较为修长,为趾头提供足够空间。一些专业的野外用品店会设有斜台,大家可于试鞋时试踏数步,模拟落斜时脚掌前移的情况,确保「绝不顶趾」。

至于选择款式方面,千万不要「以貌取鞋」。因为行山鞋是以功能划分,普遍分为三种:跑山鞋、远足鞋及登山鞋。购鞋前先要清楚知道自己的需要,再作选购。

跑山鞋

跑山人士通常会于混凝土路段、沙泥小径间游走。所以跑山鞋比较着重灵活度及基本保护。跑山鞋鞋筒较低,对足踝关节保护较 少,却可提供足踝关节一定的灵活度。另外,其物料与跑鞋相近,比较轻盈及透气。鞋底较薄,但备有硬板保护,以应付小砾小石。鞋内底一般以吸震物料制造,外 底有钩状坑纹(远足鞋及登山鞋浅),提高基本抓着力。由于跑山鞋较为轻巧,抗磨性较差,一般在500-600公里后便需要更换。

远足鞋

远足鞋适合多样性路面,包括混凝土路面、沙泥小径、山溪石路等等。其质料较坚韧,鞋底较厚,坑纹较深。远足鞋一般都会加强 后跟及鞋床的保护力,有助稳定双脚,以应付嶙峋路面。如果用家需要额外足踝保护,可以选择半高筒的款式。部份远足鞋更以防水物料制造,方便远足人士涉水, 应付天雨、雪地等环境。整体来说,远足鞋性能较全面,适合不同路面,保护能力亦较强。

登山鞋

登山鞋的保护性较高。高筒、鞋床硬板、深坑纹、厚实物料,全为各种崎岖路面、恶劣环境而设。高保护性设计,特别适合喜爱负重远行,登山露宿的行山人士。

最后,新鞋一般较硬。因此,参加远足或山艺比赛时(如毅行者),切勿穿着新鞋。如以新鞋上阵,应于赛前练习时多加适应,比赛当日便可走得舒舒服服。

选择长跑鞋

「功欲善其事,必先利其器」,放诸于长跑项目来说,此「器」非跑鞋莫属。要跑得快,当然要先好好锻炼肌肉及跑姿,因为跑步 动力来自跑手本身的肌肉运动,良好的跑姿让您更有效地把力量传向地面。但如何把此股力量变成推动力,跑鞋便是其中一个关键,其重要性就如车轮对汽车一样。 另外我们在跑步时,每跑一步,双腿都会承受相等于三倍体重的压力,因此跑鞋同时亦为我们的双脚提供保护作用。

款式

市面上的跑鞋一般分为比赛跑鞋及训练跑鞋两种。比赛跑鞋需要减省跑手负荷及提高双脚灵活度,所以较为轻身,鞋底软薄,鞋底坑纹亦较浅,相对较易磨损及缺乏承托力。相反,训练跑鞋的保护力较强,物料较耐用,鞋底吸震力亦较高。因此,日常训练用的跑鞋,较切合一般大众的需要。

普遍来说,长跑赛段以石屎、沥青公路为主,路面平坦,因此跑鞋一般都不需要高筒保护,反而低筒设计更能提高脚踝关节的灵活度,提升表现。

物料

跑鞋采用的物料着重透气,以减慢双脚的温度提升,加快排走汗水,保持鞋内干爽,既可让跑手倍感舒适,亦可减低跑出水泡的风险。

另外,如跑手的体形较为健硕,个子高大又有「份量」,选择跑鞋时应拣选质料坚韧、鞋底较厚及承托力较强的跑鞋。相反,步态轻型的,则可选择鞋底较薄较轻巧的款式。

长度

试穿长跑鞋时,趾前应留有1至1.5厘米的空间,并应模拟跑步的扒地及急停等动作,确保长度适合。

宽度

每个人的脚形长阔比例不一,有的比较修长,有的比较圆阔。如宽脚穿上窄鞋,跑起来会不舒适,甚至会弄损皮肤或磨出厚皮鸡眼。相反,若瘦脚穿着宽鞋,跑步时双脚会在鞋内移来移去,左右晃动,消耗体力之余,更会长出水泡。

由于欧美人仕脚形比例比亚洲人为修长,所以一般欧美品牌的跑鞋前掌都会比较窄。但近期,市面上亦有不少品牌推出阔楦跑鞋,方便阔脚形的跑手选购。

跑姿

跑姿大致可分为前掌落地型、全掌落地型及脚跟落地型。前掌落地型,可选择鞋底前掌物料吸震力较佳之款式。全掌落地型的跑 手,应选择整体吸震及压力分布平均之跑鞋。至于脚跟落地型的跑手,则应拣选有加强后踭吸震功能的款式。市场上,一些专业品牌已先行把鞋款分类,大家只要根 据个人跑姿选购便可。 跑姿大致可分为前掌落地型、全掌落地型及脚跟落地型。前掌落地型,可选择鞋底前掌物料吸震力较佳之款式。全掌落地型的跑 手,应选择整体吸震及压力分布平均之跑鞋。至于脚跟落地型的跑手,则应拣选有加强后踭吸震功能的款式。市场上,一些专业品牌已先行把鞋款分类,大家只要根 据个人跑姿选购便可。

脚形

脚形一般可分为正常内旋、内旋不足、过度内旋。正常脚形于跑步时,当脚部受力,足弓位会稍微下榻,脚掌会出现轻微内旋,提 供缓震作用。如果足弓偏高,弹性偏硬,脚掌会出现内旋不足之情况,无法抵挡震荡,直接影响跑手之表现。此类跑手需要缓震力较强的跑鞋。相反,如果足弓偏低 (扁平足)和偏软,受力时的足内旋角度会过大,导致震荡力过分集中。拥有此类脚形之跑手需要的是有效承托双脚、稳定步态的跑鞋。 |

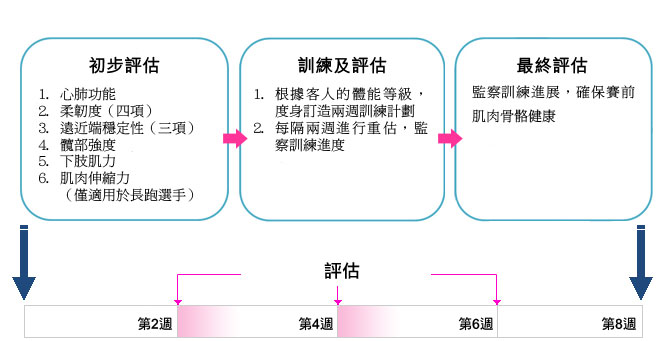

专业服务

|